和志取神社(わしとりじんじゃ)は、愛知県岡崎市西本郷町にある神社。岡崎観光きらり百選に選定されている。

概要

創立については不明な点があるが、『延喜式』巻9・10に記載された古代の碧海郡6座のうちの一つとされる。創建は奈良時代にまでさかのぼって考えられ、碧海郡下の駅家郷や鳥取駅家との密接な関係が推測される。平安時代末期から鎌倉時代にかけて成立したとされる『三河国内神明名帳』に、「正五位下鷲取天神」と記されている。

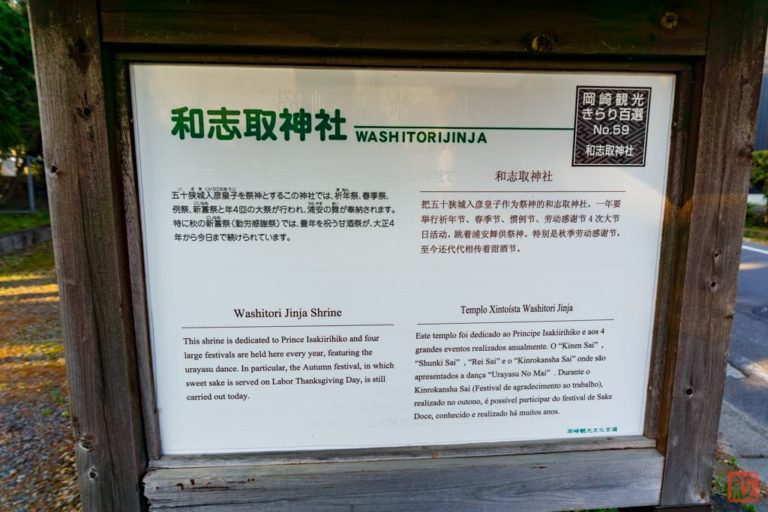

祭神は五十狭城入彦皇子。西本郷町の蓮華寺の西に和志山古墳と呼ばれる古墳がある。すなわちこれが五十狭城入彦皇子の墓である。

1870年(明治3年)に長谷部神社と改称。1874年(明治7年)5月、教部省の指令で式内和志取神社とされたが、翌1875年(明治8年)2月に取り消され旧称に戻った。1879年(明治12年)に未定式社和志取神社の社号を認められ、1916年(大正5年)12月28日、郷社とされた。

明治時代初期の廃仏毀釈の折、境内にあった大日堂が東隣に移転する。大日堂所蔵の木造金剛界大日如来坐像と木造聖観世音菩薩立像は1961年(昭和36年)3月30日に岡崎市指定文化財目録に指定されている。

江戸時代から明治の中期頃までは、本神社の祭礼といえば「おまんとう」または「オマント」であり(馬之塔の意)、煙火が上がるのが通例であった。

毎年、祈年祭、春季祭、例祭、新嘗祭と4回大祭が行われている。特に秋の新嘗祭では、豊年を祝う甘酒祭が1915年(大正4年)から今日まで続けられている。また、矢作西小学校の児童が浦安の舞を受け継いでいる。

交通手段

- 名鉄名古屋本線 宇頭駅下車、南東へ約1,100メートル。

脚注

参考文献

- 『新編 岡崎市史 総集編 20』新編岡崎市史編さん委員会、1993年3月15日、419-420頁。

- 『岡崎 史跡と文化財めぐり』岡崎市役所、2003年1月1日、128-129頁。

関連項目

- 三河国の式内社一覧