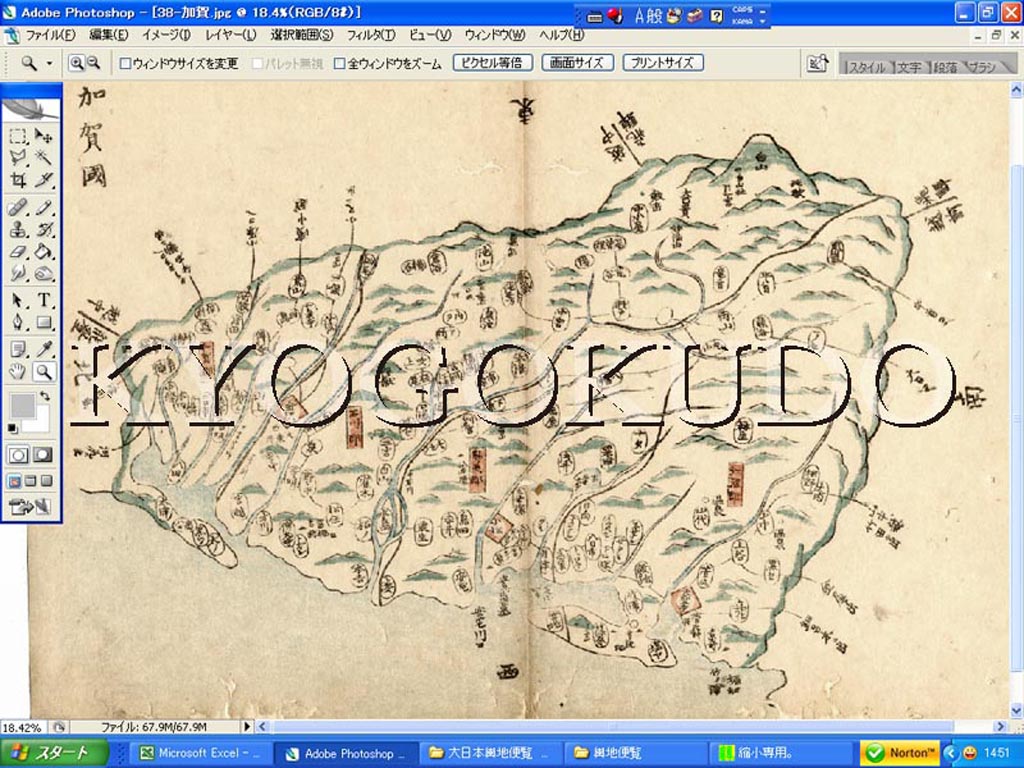

加賀国(かがのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。北陸道に属する。

沿革

越国が689年-692年(持統天皇3-6年)越前国、越中国、越後国の三国に分立し、718年5月2日に養老律令制定により能登国が越前国から分離。嵯峨天皇の弘仁14年(823年3月1日)に越前国から江沼郡と加賀郡を割いて加賀国が設置された。

同823年6月4日に、江沼郡の北部から能美郡、加賀郡の南部から石川郡が分けられた。加賀郡は後に河北郡と呼ばれ、大海川は現在も加賀と能登の両地方の大まかな境界となっている。

大化の改新の頃までは加賀郡は賀我、加宜、香我、賀加とも言われたとされる 。

加賀国は、令制国の中で最後に建てられた国である。その建国への提案は越前守の紀末成による。末成は、加賀郡が国府から遠く往還に不便で、郡司や郷長が不法を働いても民が訴えることができずに逃散し、国司の巡検も難しいといったことを理由にあげた。太政官はこれを受けて弘仁14年 (823年) 2月に、越前の二郡を割いて加賀国を建て、中国にすることを奏した。3月1日に太政官は符を下して加賀国を作り、中国と定めた。同年6月4日に、江沼郡の北部を能美郡とし、加賀郡の南部を石川郡とすることを、加賀守を兼任した紀末成が言上し、これによって四郡になった。天長2年(825年)1月10日に、課丁と田の数が多いという理由で、加賀国は上国に変更になった。

中世には熊坂荘などの荘園が置かれていたが、戦国時代初頭に一向一揆が守護富樫氏を滅ぼして以後100年近くにわたって一揆による支配が続く(加賀一向一揆)。

江戸時代には、加賀藩(金沢藩)、大聖寺藩(加賀藩支藩)、大聖寺新田藩(大聖寺藩支藩) が置かれた。

近代以降の沿革

- 「旧高旧領取調帳データベース」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(784村・483,743石5斗)。太字は当該郡内に藩庁が所在。

- 河北郡(177村・90,699石余) - 加賀藩

- 石川郡(235村・183,508石余) - 加賀藩

- 能美郡(229村・131,378石余) - 幕府領(白山麓18ヶ村)、加賀藩、大聖寺藩

- 江沼郡(143村・78,156石余) - 大聖寺藩

- 明治2年6月17日(1869年7月25日) - 版籍奉還により加賀藩(通称)の正式名称が金沢藩となる。

- 明治3年12月22日(1871年2月11日) - 幕府領が本保県の管轄となる。

- 明治4年

- 7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により、藩領が金沢県、大聖寺県の管轄となる。

- 11月20日(1871年12月31日) - 第1次府県統合により、大聖寺県の管轄区域が金沢県、本保県の管轄区域が福井県の管轄となる。

- 12月20日(1872年1月29日) - 福井県が改称して足羽県となる。

- 明治5年

- 2月2日(1872年3月10日) - 金沢県が改称して石川県となる。

- 11月17日(1872年12月17日) - 足羽県の白山麓18ヶ村を編入し、全域が石川県の管轄となる。

領域

明治維新の直前の領域は現在以下のようになっている。太字の自治体及び郡は全域が、通常体は一部が国土にあたる。

- 石川県

- 金沢市

- 小松市

- 加賀市

- かほく市(中沼・夏栗・瀬戸町・元女以北および学園台の一部を除く)

- 白山市

- 能美市

- 野々市市

- 能美郡

- 河北郡(津幡町のうち上大田・下河合以北を除く)

国内の施設

国府

国府は能美郡にあった。現在の石川県小松市古府町にあったと考えられている。

易林本の『節用集』では、「加賀郡に府」と記載がある。

国分寺・国分尼寺

国分僧寺は、承和8年(841年)、既にあった「勝興寺」(現 小松市)を国分寺に転用して設けられた。

尼寺は伝わっていない。

神社

- 延喜式内社

- 『延喜式神名帳』には、小社42社42座が記載されている。大社はない。加賀国の式内社一覧を参照。

- 総社・一宮以下

-

- 総社 石部神社 (小松市古府) - 南北朝期に一宮を主張し、白山比咩神社と論争になった。

- 一宮 白山比咩神社 (白山市) - 式内社。

- 二宮 菅生石部神社 (加賀市) - 式内社。

地域

郡

- 江沼郡

- 能美郡

- 河北郡…かつての加賀郡

- 石川郡

人物

国司

加賀守

- 紀末成 - 823年(弘仁14年)12月 見

- 藤原良房 - 830年(天長7年)閏12月 任

- 藤原長良 - 834年(承和元年)正月 任

- 源明 - 838年(承和5年)正月 任

- 源寛 - 839年(承和6年)正月 任

- 源寛 - 842年(承和9年)9月 再任

- 源生 - 843年(承和10年)正月 任

- 藤原助 - 845年(承和12年)正月 任

- 藤原並藤 - 847年(承和14年)正月 任

- 正行王 - 850年(嘉祥3年)3月 見

- 藤原衛 - 851年(仁寿元年)10月 任

- 藤原衛 - 855年(斉衡2年)正月 再任 - 857年(天安元年)11月 卒

- 藤原仲統 - 857年(天安元年)12月 任 - 858年(天安2年)11月 罷

- 源啓 - 859年(貞観元年)正月 任

- 清原長田 - 860年(貞観2年)正月 任

- 藤原本雄 - 862年(貞観4年)2月 任

- 源能有 - 866年(貞観8年)正月 任 - 869年(貞観11年)2月 罷

- 藤原有実 - 869年(貞観11年)3月 任

- 朝野真吉 - 870年(貞観12年)正月 任

- 茂世王 - 874年(貞観16年)正月 見

- 多治藤善 - 880年(元慶4年)12月 見

- 大春日安永 - 886年(仁和2年)正月 任

- 平篤行 - 908年(延喜8年)正月 任 - 908年(延喜8年)2月 転

- 源頼房

- 藤原師高 - 1175年(安元元年)任官。

加賀介

- 源義国

- 藤原景道 - 加賀の藤原加藤氏の祖。

守護

鎌倉幕府

- ?~1191年 - 比企朝宗

- 1223年~1245年 - 名越朝時

- ?~1333年 - 北条氏一門

室町幕府

- 1336年~1337年 - 富樫高家?

- 1355年~1357年 - 富樫氏春

- 1364年~1387年 - 富樫昌家

- 1387年~1390年 - 斯波義種

- 1391年~? - 斯波義重

- 1393年~1408年 - 斯波義種

- 1408年~1414年 - 斯波満種

- 1414年~1418年 - 富樫満成

- 1414年~1427年 - 富樫満春

- 1430年~1433年 - 富樫持春

- 1433年~1441年 - 富樫教家

- 1441年~1464年 - 富樫泰高

- 1447年~1458年 - 富樫成春

- 1458年~1466年 - 赤松政則

- 1464年~1488年 - 富樫政親

- 1489年~1531年 - 富樫稙泰

武家官位としての加賀守

- 前田綱紀 - 加賀加賀藩第5代藩主。

- 前田宗辰 - 加賀加賀藩第7代藩主。

- 前田重煕 - 加賀加賀藩第8代藩主。

- 前田重靖 - 加賀加賀藩第9代藩主。

- 前田重教 - 加賀加賀藩第10代藩主。

- 前田治脩 - 加賀加賀藩第11代藩主。

- 前田斉広 - 加賀加賀藩第12代藩主。

- 前田斉泰 - 加賀加賀藩第13代藩主。

- 前田慶寧 - 加賀加賀藩第14代藩主。

- 大久保忠朝 - 相模小田原藩初代(復帰後)藩主。老中。

- 大久保忠増 - 相模小田原藩第2代(復帰後)藩主。老中。

- 大久保忠方 - 相模小田原藩第3代(復帰後)藩主。

- 大久保忠由 - 相模小田原藩第5代(復帰後)藩主。

- 大久保忠顕 - 相模小田原藩第6代(復帰後)藩主。

- 大久保忠真 - 相模小田原藩第7代(復帰後)藩主。老中。

- 大久保忠愨 - 相模小田原藩第8代(復帰後)藩主。

- 大久保忠礼 - 相模小田原藩第9代(復帰後)藩主。

- 大久保忠良 - 相模小田原藩第10代(復帰後)藩主。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 「角川日本地名大辞典」編纂委員会(編纂)『角川日本地名大辞典 17 (石川県)』角川書店、1981年7月。全国書誌番号:81033009、NCID BN00734098。

- 旧高旧領取調帳データベース

関連項目

- 令制国一覧

- 越国

- 越前国

- 越中国

- 加賀 (空母)‐旧日本海軍の航空母艦。艦名は加賀国に因む。

- かが (護衛艦)‐海上自衛隊の護衛艦。いずも型護衛艦の2番艦。

外部リンク

- 8から9世紀の石川県関連年表、石川県埋蔵文化財センター