アスコクロリン(ascochlorin)はボタンタケ目に属する一部の糸状菌(アクレモニウムなど)が生産する抗生物質である。

標的

ミトコンドリア電子伝達系のうち複合体IIIの阻害剤である。複合体IIIにはユビキノールの酸化を行うQo部位と逆にユビキノンの還元を行うQi部位とが存在するが、アスコクロリンはこの双方に結合して強力に阻害する。

同様にユビキノールの酸化を行う大腸菌のシトクロームboや、トリパノソーマや被子植物のオルタナティブオキシダーゼも、低濃度のアスコクロリンによって阻害されることが示されている。さらに高濃度では、ユビキノンの還元を行うジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼを阻害することも知られている。

作用

アスコクロリンは電子伝達系を阻害するため、細胞内ATP濃度を低下させる。

哺乳類培養細胞で呼吸鎖複合体IIIを阻害すると、ユビキノンを必要とするジヒドロオロト酸脱水素酵素が機能せず細胞内ピリミジンヌクレオシド濃度が低下し、(中途は不明ながら)その結果NQO1/NQO2依存的に腫瘍抑制因子p53の活性化が起きることが知られている。アスコクロリンは呼吸鎖複合体IIIを阻害するので、同様にp53の活性化を引き起こす。

またp53とは無関係に、c-Mycの阻害を通じてp21の発現を誘導し細胞周期をG1期で停止させることが示されている。

エストロゲン受容体の活性化能がある。

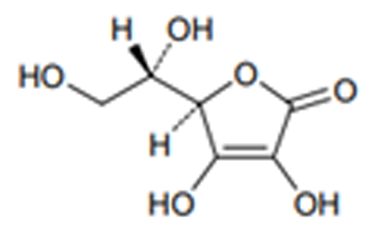

生合成

ポリケチド合成酵素によってオルセリン酸が、メバロン酸経路によってファルネシル二リン酸が合成され、この2者が結合するとともにオルセリン酸が修飾(カルボキシ基の還元と塩素原子の導入)されて、イリシコリンAが生成する。続いて側鎖末端の二重結合がエポキシ化された後、環化によってシクロヘキサノン構造が作られてイリシコリンCとなる。最後に側鎖が酸化されて二重結合となりアスコクロリンが得られる。

歴史

1968年東京大学の田村学造らによって、抗ウイルス活性を持つ抗生物質の探索中に糸状菌Ascochyta viciaeより発見された。ただしこのとき用いられた菌株は正しくはAcremonium egyptiacum(シノニム:Acremonium sclerotigenum)であり、Ascochyta viciaeにはアスコクロリンの産生能はないことが明らかとなっている。

出典